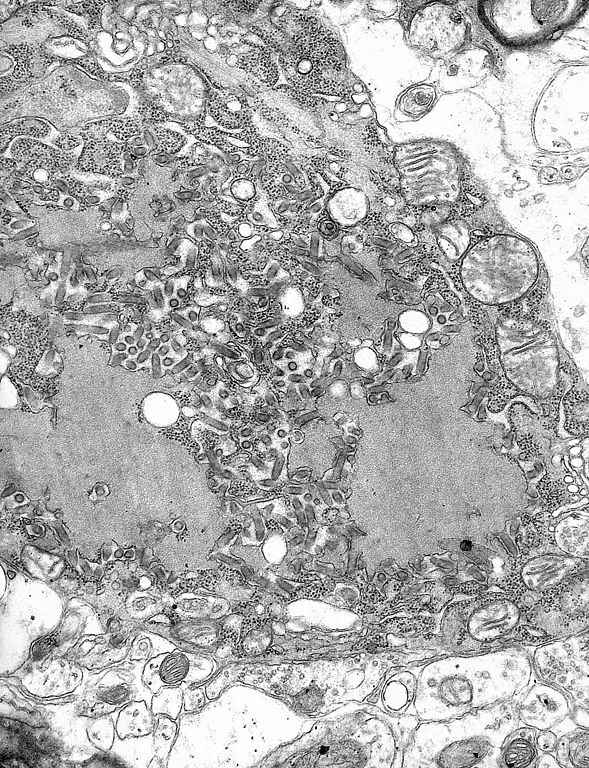

(照片是許多狂犬病毒(桿狀的那些))

狂犬病 Rabies

(一)疾病確認(Identification)

狂犬病是一種急性病毒性腦膜腦炎,致死率幾達100%。狂犬病初期呈現的症狀有非特異性的,如發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛等,或咬傷部位異樣感之特異性的症狀,持續數天後,出現興奮及恐懼的現象。然後發展至麻痺、吞嚥困難,咽喉部肌肉之痙攣,以致於引起恐水之現象(故又稱恐水症)。隨後併有精神錯亂及抽搐等現象。如果不採取任何醫療措施,患者在2~6天內(有時會更久),常因呼吸麻痺而導致死亡。

(二)致病因子(Infectious agent)

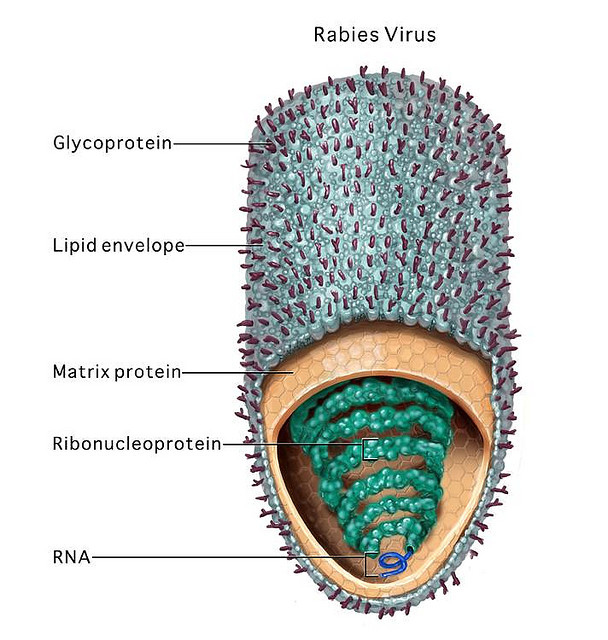

狂犬病毒(rabies virus)是一種桿狀病毒, Lyssavirus屬。所有這一屬的病毒抗原皆相近,但使用單株抗體或核酸排序,可以區別源自不同地區或動物的病毒。

(一)疾病確認(Identification)

狂犬病是一種急性病毒性腦膜腦炎,致死率幾達100%。狂犬病初期呈現的症狀有非特異性的,如發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛等,或咬傷部位異樣感之特異性的症狀,持續數天後,出現興奮及恐懼的現象。然後發展至麻痺、吞嚥困難,咽喉部肌肉之痙攣,以致於引起恐水之現象(故又稱恐水症)。隨後併有精神錯亂及抽搐等現象。如果不採取任何醫療措施,患者在2~6天內(有時會更久),常因呼吸麻痺而導致死亡。

(二)致病因子(Infectious agent)

狂犬病毒(rabies virus)是一種桿狀病毒, Lyssavirus屬。所有這一屬的病毒抗原皆相近,但使用單株抗體或核酸排序,可以區別源自不同地區或動物的病毒。

病毒結構:

(三)發生情形(Occurrence)

1、本病之發生屬全球性,主要於非洲、亞洲、拉丁美洲及中東等地區,根據世界衛生組織估計:每年約有55,000死亡病例,其中亞洲占31,000例死亡,非洲約24,000例死亡,其中30%~50%是小孩。

2、狂犬病原屬動物的疾病。目前無動物狂犬病病例之地區為西太平洋地區、大部分的澳洲、西歐許多國家和拉丁美洲的部分國家。

3、臺灣狂犬病疫情:1947年該病從上海傳入臺灣,在1948年4月15日由林宗義醫師在臺北市臺大醫院發現第一個狂犬病病例,其後陸續有病例發生,其中以1951年發生238例,及1952年發生102例為最多,透過家犬接種、捕殺野狗等控制動物傳染窩的措施,自1959年起臺灣地區即不再有人的病例,1961年1月後即未再出現動物的病例。目前臺灣為狂犬病非疫區;惟2002年曾有一例來自中國大陸之境外移入病例。

(四)傳染方式(Mode of transmission)

1、患有狂犬病之動物,其唾液中含有病毒,狂犬病病毒即從已感染動物的唾液中隨著抓、咬而進入人體(偶而經由皮膚的傷口、黏膜)。故被感染狂犬病的動物的爪子抓傷也是危險的,其原因是動物會舔牠們的腳。

2、人類患者之唾液也有病毒,理論上人與人之間的直接傳染是有可能的,但至今尚無病例報告。亦曾發生死於中樞神經疾病病患,經角膜捐贈,傳染狂犬病至受贈者。蝙蝠群居的山洞或實驗室有可能經空氣傳染。拉丁美洲常發生吸血蝙蝠傳染至家畜。幾乎所有的溫血動物對本病都有感受性,但與病毒株別有關。

(五)潛伏期(Incubation period)

3~8週,偶而短於9天或長於7年以上;視傷害程度、傷口部位神經分佈的多寡、與腦的距離、病毒株別、病毒量、衣服的保護程度及其他因素等而定。也有青春期病患有很長的潛伏期。

(六)可傳染期(Period of communicability)

狗貓自臨床症狀出現前3~7天(很少超過4天)開始,以及整個病程都具傳染力。衣索匹亞狗狂犬病病毒株自臨床症狀出現前14天即具傳染力。在某一研究中,蝙蝠在臨床症狀出現前12天即可分泌病毒;另一研究顯示,臭鼬在臨床症狀出現前8天即可分泌病毒,在死亡前約有18天可分泌病毒。

(七) 病例定義(Case definition)

1、臨床病例:一種病毒性腦脊髓膜炎,症狀包括焦慮、頭痛、發燒、被動物咬傷部位之異樣感,麻痺、吞嚥困難及恐水現象。

2、實驗室診斷:

(1)臨床檢體(最好是腦或頸背毛囊周圍的神經)以直接螢光抗體染色法檢視是否有狂犬病病毒抗原存在。

(2)自臨床檢體如唾液、腦脊髓液或中樞神經系統組織透過老鼠或細胞培養,分離出狂犬病病毒。

(3)血清學診斷以老鼠或細胞培養做中和試驗。

3、確定病例:經由實驗室確定診斷之臨床病例。

4、建議:病例最好均經過上述標準檢驗中全部三種方法證實。

二、預防保健

(一)動物咬傷後預防措施:依據世界衛生組織於1992年的狂犬病專家委員會第8次報告,及美國預防接種諮詢委員會建議,第一步必須:立即清潔及沖洗傷口(急救):就是立即及徹底地以肥皂及大量水清洗傷口,然後以70%酒精或優碘消毒。除非萬不得已,不要縫合傷口。縫合傷口前,以免疫血清浸潤局部傷口;縫合儘可能地寬鬆,不可影響血液或其他分泌物順暢地流出。

(二)特殊免疫措施:被患有狂犬病之動物咬傷後,儘快地將人類免疫球蛋白(HRIG)浸潤於傷口,以中和病毒,並於另一不同部位,接種疫苗,引發其自動免疫力。

1、被動免疫:人類狂犬病免疫球蛋白(HRIG)只可單劑使用,使用劑量20 IU/kg,儘可能地以浸潤傷口為主,有剩餘的才注射到大腿肌肉部位。若兒童多處咬傷,可以無菌鹽水2~3倍稀釋狂犬病免疫球蛋白,使浸潤量足夠。

2、主動免疫:以前未曾接種過狂犬病疫苗者,需接種五劑,疫苗最好於三角肌部位以肌肉注射方式接種五劑;第一劑儘可能在被患有狂犬病之動物咬傷後即注射(與單量的免疫球蛋白同時接種,但必須在不同之部位注射),其餘的則在第一劑注射後第3、7、14及28天施行,如果可以,在第九十90天再追加第六劑。有免疫缺失的病人,接種最後一劑後,採取血清檢體,檢查狂犬病抗體效價。如果接種期間,產生過敏反應,請與衛生單位或感染科聯絡。如果病人已接受過合格疫苗的全程注射,或暴露前預防注射未超過5年,已產生中和抗體,只須追加二劑即可,一劑立即接種,另一劑3天後接種。嚴重程度的暴露(如咬在頭部),則第7天再追加一劑。不需使用人類狂犬病免疫球蛋白(HRIG)。

3、懷孕婦女或小孩仍可使用此疫苗。

(三)不同情況所採取之預防措施:若動物未經挑釁就咬人、未捕捉到動物、且當地該種動物是有狂犬病的情況下,接種免疫球蛋白及疫苗。野生肉食動物及蝙蝠,當成狂犬病處理,除非實驗證明沒有狂犬病。若能捕捉到,立即安樂死(飼主及衛生單位同意下),腦組織以螢光法檢查,以確定是否需要預防狂犬病。被犬貓咬到,或觀察期間,是否須要立即接種免疫球蛋白及疫苗,視動物的行為、當地是否有狂犬病、或咬人時的情況而定。

(四)接種現行的狂犬病疫苗後,有微小機率得到腦炎,但因太罕見而無法確定其因果關係。接種五劑疫苗者,約25%注射部位有局部反應,如疼痛、紅斑、腫脹、或癢。約20%有輕微的全身性反應,頭痛、嘔吐、肌肉痛、腹痛、暈眩等。"血清病"(serum sickness)反應,原發性的蕁麻疹、全身癢、喘鳴,也偶有報導。曾接受暴露前預防接種者,再追加接種狂犬病疫苗後2 ~21天,約6%產生過敏反應,症狀有搔癢性紅疹、蕁麻疹、關節痛、關節炎、血管性水腫、嘔吐、發燒、不適,但不曾發生致命性反應。使用antihistamines藥物有效;有少數人須corticosteroids或epinephrine治療。產生過敏性反應,仍要使用其他種類的疫苗繼續完成接種劑量。

(五)暴露前疫苗接種 狂犬病毒實驗室工作人員或需滯留在國外狂犬病疫區地的旅客,若活動屬於高危險性,疑似可能感染狂犬病毒,特別是要去偏遠和缺乏醫療設施的鄉村地方,可考慮暴露前接種,一般建議接種三劑,分別於0, 7, 21或28天注射狂犬病疫苗,須於旅遊出發前一個月應接受暴露前接種,以便達到免疫效果。

一般咬傷與嚴重咬傷的處理方式:

正常人被瘋動物或可疑瘋動物咬傷後,注射狂犬病疫苗是最重要的預防措施。注射時間越早越好,並按說明書規定的程式進行全程免疫。

(1) 一般性咬傷的注射程式: 一般性咬傷包括皮膚無流血的輕度擦傷或抓傷,破損皮膚被舔舐。一般性咬傷共注射5去,應在當天0(第1天即注射當天)、3(第4天,以下類推)、7、14、30天各注射狂犬病疫苗1支(液體疫苗2ML,凍幹疫苗1ML或2ML)。兒童用量相同。

(2) 嚴重咬傷者的注射程式: 嚴重咬傷者包括頭、面、頸、手指一處或多處咬傷,咬穿皮膚或舔觸粘膜。嚴重咬傷的病人應加倍量注射並和免疫血清聯合應用。除按上述方法注射5針外,並於0、3天加倍注射加量劑量,0天在注射狂犬病疫苗的同時使用抗狂犬病血清(40IU/kg),或使用抗體狂犬病免疫球蛋白(20IU/kg),浸潤咬傷局部和肌肉注射。凡聯合使用抗狂犬血清或免疫球蛋白者,應在全程注射完畢後,再加強注射2-3針疫苗,即在全程注射後第15、75天或第10、20、90天加強注射。

三、治療照護(含病人、接觸者及週遭環境之處理)

(一)狂犬病為傳染病防治法規定之第一類傳染病,應於24小時內報告主管機關。

(二)隔離:整個病程中必須嚴禁接觸患者之呼吸道分泌物。

(三)消毒:唾液及污染的器物必須消毒。雖然文獻上尚未有從病人傳染照顧者,但與病患密切接觸仍應注意,醫護操作時務必穿戴外袍、橡皮手套,及避免病人因咳嗽而將唾液噴及臉上。

(四)檢疫:對人無須執行檢疫。

(五)接觸者處理:如接觸者有開放性傷口,或其黏膜被病人唾液污染,則需施行抗狂犬病之特殊處置。

(六)接觸者及感染源調查:查明染患狂犬病的動物,及被咬的人及動物。

(七)治療方法:對於病患給予支持性加護治療。

三、治療照護(含病人、接觸者及週遭環境之處理)

(一)狂犬病為傳染病防治法規定之第一類傳染病,應於24小時內報告主管機關。

(二)隔離:整個病程中必須嚴禁接觸患者之呼吸道分泌物。

(三)消毒:唾液及污染的器物必須消毒。雖然文獻上尚未有從病人傳染照顧者,但與病患密切接觸仍應注意,醫護操作時務必穿戴外袍、橡皮手套,及避免病人因咳嗽而將唾液噴及臉上。

(四)檢疫:對人無須執行檢疫。

(五)接觸者處理:如接觸者有開放性傷口,或其黏膜被病人唾液污染,則需施行抗狂犬病之特殊處置。

(六)接觸者及感染源調查:查明染患狂犬病的動物,及被咬的人及動物。

(七)治療方法:對於病患給予支持性加護治療。

文章標籤

全站熱搜

留言列表

留言列表

線上藥物查詢

線上藥物查詢